Von Anfang bis Turbo – noch bis 31. Mai 2020 geschlossen!

Leider ist die Ausstellung zurzeit aus aktuellem Anlass nicht zugänglich; trotzdem lohnt es sich, auf der Seite der Bundeskunsthalle vorbeizuschauen und sich bei einem virtuellen Rundgang durch die Gänge, vorbei an Plakaten und Exponaten, führen zu lassen.

Ebenso lohnt sich, sich das fast halbstündige Video der beiden Kuratoren Dr. Wolfger Stumpfe und Henriette Pleiger anzuschauen.

Weitere Informationen sind auf der Seite der Bundeskunsthalle zu finden: bundeskunsthalle.de/wirkapitalisten.html

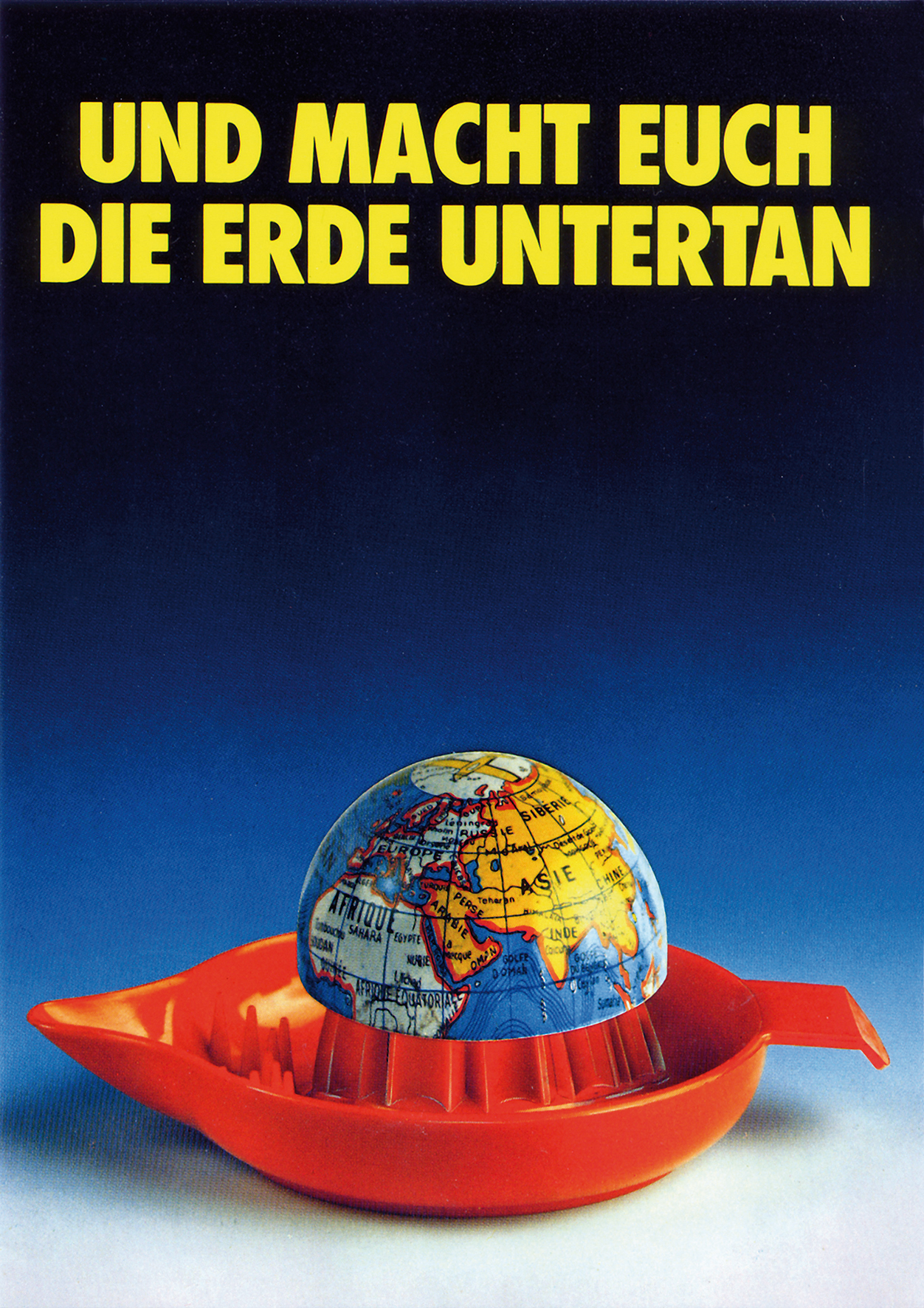

Klaus Staeck | Macht euch die Erde untertan | 1987 | © Edition Staeck

Aus einer kulturhistorischen Perspektive betrachtet die Ausstellung „WIR KAPITALISTEN“ die grundlegenden Eigenschaften des Kapitalismus:

Rationalisierung, Individualisierung, Anhäufung, Geld und Investitionen sowie typische kapitalistische Dynamiken wie ungebremstes Wachstum und schöpferische Krisen.

Mit rund 250 Objekten aus Kunst, Geschichte und Alltagskultur ermöglicht die Ausstellung eine Annäherung an ein komplexes Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz und großer Lebensnähe.

Duane Hanson | Two Workers, 1993 | Axel Thünker (Foto), Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik

Deutschland, Bonn © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Die „DNA des Kapitalismus“ ist in einem übertragenen Sinne längst Teil unserer eigenen DNA geworden. Fragen, die in dieser Ausstellung gestellt werden, sind zum Beispiel:

„Wie formt der Kapitalismus die Identität und Geschichte des einzelnen Menschen, zum Beispiel hinsichtlich Individualität, Zeitempfinden und materiellem Eigentum?“ Und: „Kann – oder will – die Gesellschaft hieran etwas ändern?“

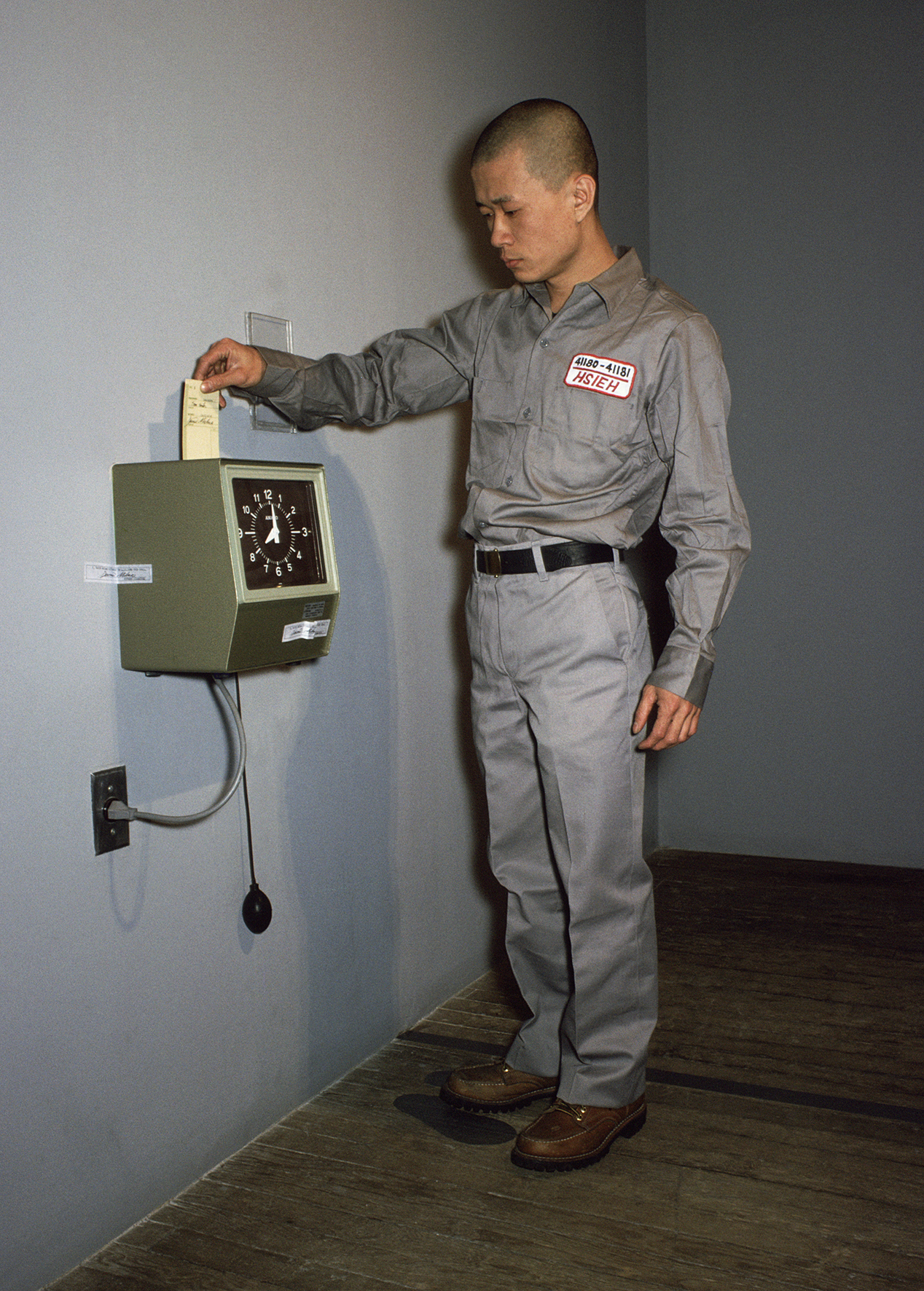

Tehching Hsieh | One Year Performance (Punching the Clock)

1980–1981 | Courtesy of the artist and Sean Kelly, New York

„Es ist zu beachten, dass der Kapitalismus – ebenso wenig wie andere Organisationsformen – nicht allein auf Grund seiner ökonomischen Ergebnisse beurteilt werden kann. Die sozialen und kulturellen Leistungen, für die der kapitalistische Prozess sowohl die Mittel als auch die psychologischen Voraussetzungen bereitgestellt hat, müssen

Joseph Schumpeter, 1946

ebenfalls berücksichtigt werden.“

Gerhard Westrich | Dorfladen in Botiza (Maramuresch) | © Gerhard Westrich

Die Entstehung des Kapitalismus

Der Kapitalismus ist mehr als ein ökonomisches System. Er ist eine Gesellschaftsordnung, deren Ursprung in Westeuropa liegt. Seit Jahrhunderten prägt er unser Leben, unsere Kultur, unsere Zivilisation und Mentalität. Entscheidende Momente seiner historischen Entwicklung waren die Gründung von Finanzinstituten in den mittelalterlichen Stadtrepubliken Norditaliens, der ertragreiche Fernhandel Hollands und Englands, durch den bürgerliche Gewerbetreibende zu einer Führungsschicht aufstiegen, der massive Ausbau neuer Transport- und

Kommunikationswege und ab dem 19. Jahrhundert eine beschleunigte industrielle Güterproduktion, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts

einen Höhepunkt erreichte.

Ab den1970er-Jahren gewannen neue Formen der Dienstleistungs-gesellschaft, des Finanzkapitalismus und der deregulierten Märkte immer stärkere Bedeutung.

Andreas Gursky | Greeley | 2002 | © Andreas Gursky

Kapitalismus als kulturgeschichtliche Erscheinung

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigte eine weltweite Krise die Grenzen dieses Neoliberalismus auf. Durch die historische Dimension seiner Evolution über viele Jahrhunderte ist der Kapitalismus von der Modernisierung und Entwicklung unserer Lebenswelt nicht zu trennen. Während seines Siegeszugs hat er nicht nur immer weitere Weltteile erobert, sondern auch immer tiefer in die menschlichen Lebenssphären Einzug gehalten, alle Lebensbereiche durchdrungen und beträchtlichen Einfluss auf unser Denken, Fühlen und das Dasein genommen.

„Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.“

Mark Fisher

Folgerichtig betrachtet diese Ausstellung ihn als soziokulturelles Phänomen. Neben den traditionellen Wirtschaftswissenschaften, die bis heute den

Kapitalismusin aller Regel als mehr oder weniger naturgegeben, unausweichlich, aber auch als vernünftig im Sinne eines guten Lebens

betrachten, hinterfragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Soziologie, Philosophie, Geschichtswissenschaften und Psychologie seit

langem und mit sehr unterschiedlichen Antworten das System und seine Auswirkungen. Auch sie definieren den Kapitalismus als kulturgeschichtliche Erscheinung.

Alice Aycock | Sands and Fans | 1971 | Galerie Thomas Schulte, Berlin

„DNA“ des Kapitalismus als Hauptmerkmal

Die Struktur der Ausstellung ist nicht chronologisch angelegt, sondern richtet sich an grundlegenden kapitalistischen Hauptmerkmalen aus, denen sie sowohl in historischen als auch in zeitgenössischen Zusammenhängen nachspürt. Diese Hauptmerkmale bilden die „DNA“ des Kapitalismus, die in einem übertragenen Sinne längst Teil unserer eigenen DNA geworden ist:

Wie formt diese Wirtschaftsordnung unsere Identität und Geschichte, zum Beispiel hinsichtlich Individualität, Zeitempfinden und materiellem Eigentum

Der Begriff der Rationalisierung, der planmäßigen Strukturierung einer effizienten, berechenbaren und gewinnbringenden Produktivität und einem daran angepassten Konsumverhalten ist ebenso prägend für den Kapitalismus wie die Betonung des Individuums und seiner vielfachen Entfaltungsmöglichkeiten.

Martin Parr |Ohne Titel | (The Last Resort) 1983–1986 |Tate, London

Idee des Privateigentums

Das Streben nach Akkumulation, der stetigen Re-Investition zur Steigerung von Gewinnen in Gegenwart und Zukunft und unabhängig von Bedarf und Gebrauchswert des Produzierten, korreliert mit der Unsicherheit der Lebensverhältnisse der Einzelnen und dem daraus resultierenden Wunsch nach Absicherung.

Die Idee des Privateigentums sowie die Herausbildung besitzender und nicht-besitzender Gesellschaftsschichten haben bis heute weitreichende Folgen – so etwa im Hinblick auf Landflucht und Urbanisierung an Industriestandorten.

Die aktuell heftig umstrittene Frage der Nutzung von Gemeingütern steht ebenfalls in Zusammenhang mit der kapitalistischen Vorstellung von Privateigentum: Wem gehören die natürlichen Ressourcen dieser Erde und wie dürfen sie verwertet werden?

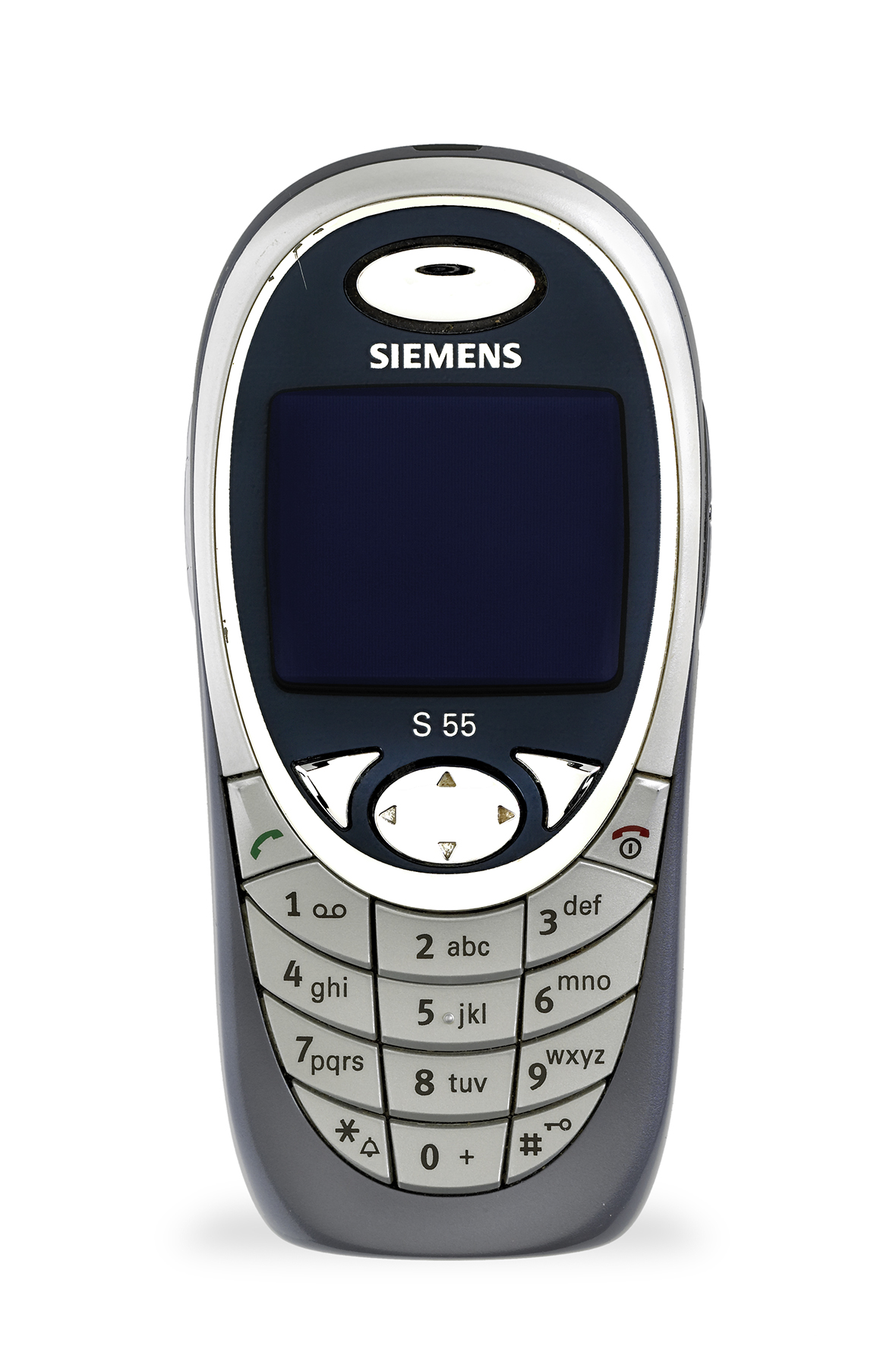

Angela Merkels Mobiltelefon | Siemens S55, 2003 | Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Erfindung des Kunstmarkts und der Börse

Ohne Geld gibt es keinen Kapitalismus und obwohl es als Wertaufbe-wahrungsmittel funktioniert, besitzt es oft keinen Eigenwert. Sein Wert beruht auf der gesellschaftlichen Übereinkunft, es als wertvoll zu betrachten. Darin ist es dem Wert von Kunst vergleichbar und interessanterweise entstand der Kunstmarkt, gemeinsam mit wichtigen kapitalistischen Erfindungen wie der Börse, in den wirtschaftlich so außerordentlich prosperierenden Niederlanden des 16. und 17. Jahrhunderts.

Es werden viele Produkte entwickelt und verkauft, deren Sinn und Nutzen zweifelhaft ist, wertvolle Ressourcen dafür in hohem Maße verschwendet. Doch die Lust auf Luxusprodukte ist groß und schon seit über hundert Jahren wird spekuliert, ob nicht diese Lust auf Überflüssiges der eigentliche Motor des Kapitalismus sei.

Ohne das Verlangen nach Nischenprodukten, dem Besonderen, das sich zuerst nur die Reichen leisten können, wenn alle zufrieden wären mit dem, was sie zur Verfügung haben, gäbe es weder Anlass für Fernhandel und aufwändige Exporte noch für Einfuhren.

Daniela Rossell | Ohne Titel | (Ricas y famosas, Reich und berühmt) | 2002 | Tate, London, courtesy the artist and Greene Naftali, New York, Daniela Rossell

Verschwendung und Hedonismus

Für viele ist dies eine schwierige Herausforderung. Ihnen werden Risiken aufgeladen, die sie nicht tragen können. Ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung hingegen ist der Mensch selbst, der durch seine ihm eigene Irrationalität aus ökonomischer Sicht zum Unsicherheitsfaktor werden kann. Krisen sind überhaupt typisch für den Kapitalismus und in vielen Fällen wirken diese Zerstörungen durchaus schöpferisch, sie sind ein Lebenselixier des Kapitalismus.Und nicht immer geschehen sie unwillentlich.

Freiwillige Zerstörung ist charakteristisch für menschliches Wirtschaften. Schon immer wurden enorme Mittel in gewisser Weise unökonomisch etwa in Opfer, Feste, Pyramiden oder Kathedralen investiert. Heutzutage geben wir Unsummen für Reisen, Sport oder Bildung aus. Mindestens seit den 1970er-Jahren wird dazu immer wieder das Bild einer hedonistischen, lustorientierten Gesellschaft gezeichnet. Verschwendung und Hedonismus stehen aber den urkapitalistischen Maximen von Akkumulation und Re-Investition für die Zukunft diametral entgegen. Genau hier manifestiert sich der zentrale Wertekonflikt einer Gesellschaft, die von uns fordert, tagsüber möglichst viel Geld zu verdienen, um es in der Freizeit möglichst vollständig auszugeben.

Am Ende des Ausstellungsrundgangs ist Platz für Selbstreflexion. Wie positionieren wir uns selbst in diesem System und wie wird sich der Kapitalismus in Zukunft entwickeln?“ „Ist er alternativlos?“ „Wollen wir ihn überhaupt verändern?“

250 Exponate aus Kunst, Kultur und Geschichte

Einem multidisziplinären Ansatz folgend, vereint die Ausstellung rund 250 Exponate aus Kunst, Kultur und Geschichte, um das in alle Lebenswinkel vorgedrungene, strukturelle Phänomen des Kapitalismus zu reflektieren.

Viele Exponate entstammen Kunstformen von besonders intensiver Lebensnähe wie Fotografie, Film und Videokunst. Geografisch ist keine Grenze gesetzt.

Objekte aus Mikronesien und Mexiko stehen neben aktuellen Vorgängen und Entwicklungen in China und Kambodscha. Da die Ausstellung sich aber mit den strukturellen Eigenschaften des Phänomens Kapitalismus auseinandersetzt und dieser sich in der westeuropäischen Kultur der vergangenen Jahrhunderte entwickelte, liegt der Schwerpunkt auf unserer Weltregion.

Einige Künstler

Folgende Künstlerinnen und Künstler sind u.a. vertreten: Ali Assaf, Arman, Rosa Bonheur, Helene Funke, Andreas Gursky, Duane Hanson, Teching Hsieh, Christian Jankowski, Olaf Nicolai, Matthias Böhler &Christian Orendt, Martin Parr, Julian Röder, Daniela Rossell, Rolf Scholz und Klaus Staeck.

Alle Informationen rund um die Ausstellung in Bonn unter: https://www.bundeskunsthalle.de/wirkapitalisten.html